Le regard de Nunzio Casaspro, auteur d'un joli blog, Un caniche dans l'escalier, sur Le Pourceau, le Diable et la Putain.

"Je suis seul maintenant et tout laisse à penser qu'il en ira ainsi jusqu'à la fin. Laquelle ne saurait tarder, je le sens. Mais je ne m'en plains pas. D'ailleurs, quel motif aurais-je de me plaindre ? Pour peu enviable qu'il m'apparaisse, mon sort est-il des moins partagés ? Je dois bien l'avouer, les comparaisons dans ce domaine ont toujours tourné à ma confusion. Et j'en connais quelques-uns - et jusque chez les humains - qui s'accommoderaient fort de ma situation.

L'endroit que j'occupe suffit à mes besoins comme à la satisfaction de mes désirs. Je ne saurais dire si la longueur du local l'emporte sur la largeur, ou vice versa. Mais il me plaît d'imaginer que la largeur ne le cède en rien à la longueur. Je ne sais pourquoi, l'idée d'exercer ma liberté à l'intérieur d'un carré m'est d'un précieux réconfort."

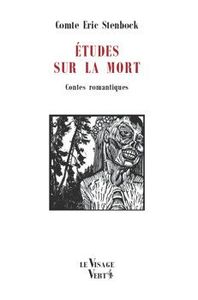

Stratégie pour deux jambons, Raymond Cousse

Fut-ce à cause de ce pourceau, dont la mention paraît en couverture, le premier livre auquel j’ai songé, en lisant le dernier opus de Marc Villemain, paru chez l’excellent éditeur Quidam, le voici : Stratégie pour deux jambons, de Raymond Cousse, cet écrivain atypique, aujourd’hui suicidé, il faut bien le dire et dans lequel, jadis, Samuel Beckett avait su reconnaître un talent, authentique. Talent qui engagea une amitié ; et quand on connaît un peu Beckett, ce n’était pas gagné… Mais le pourceau, seul, ne suffit pas à la comparaison. Il y a autre chose, il y a : il y a par exemple que le livre de Cousse est un monologue, comme celui de Villemain ; il y a que dans les deux cas il s’agit d’un être sur le point de mourir et qui, il semble, avance en confession, ou si on préfère tient son dernier discours, expulse ses dernières paroles. Le cochon de Cousse n’a plus que huit jours à vivre, avant l’abattage ; le vieil atrabilaire de Villemain, lui, s’étiole avec force discours, avant le tout prochain trépas. Il y a encore que dans les deux cas, nous avons affaire au comique le plus sûr, celui qui pince sans rire, celui que le style tient, impeccable, comme disent les critiques, celui qui, comme chez Ionesco ou chez Beckett, est voué à masquer la tragédie. Ici et là, en somme, on rit, on rit beaucoup même, mais il semble qu’il faudrait crier.

Fut-ce à cause de ce pourceau, dont la mention paraît en couverture, le premier livre auquel j’ai songé, en lisant le dernier opus de Marc Villemain, paru chez l’excellent éditeur Quidam, le voici : Stratégie pour deux jambons, de Raymond Cousse, cet écrivain atypique, aujourd’hui suicidé, il faut bien le dire et dans lequel, jadis, Samuel Beckett avait su reconnaître un talent, authentique. Talent qui engagea une amitié ; et quand on connaît un peu Beckett, ce n’était pas gagné… Mais le pourceau, seul, ne suffit pas à la comparaison. Il y a autre chose, il y a : il y a par exemple que le livre de Cousse est un monologue, comme celui de Villemain ; il y a que dans les deux cas il s’agit d’un être sur le point de mourir et qui, il semble, avance en confession, ou si on préfère tient son dernier discours, expulse ses dernières paroles. Le cochon de Cousse n’a plus que huit jours à vivre, avant l’abattage ; le vieil atrabilaire de Villemain, lui, s’étiole avec force discours, avant le tout prochain trépas. Il y a encore que dans les deux cas, nous avons affaire au comique le plus sûr, celui qui pince sans rire, celui que le style tient, impeccable, comme disent les critiques, celui qui, comme chez Ionesco ou chez Beckett, est voué à masquer la tragédie. Ici et là, en somme, on rit, on rit beaucoup même, mais il semble qu’il faudrait crier.

Cette tragédie, on peut en dire deux mots : c’est que les deux protagonistes – celui de Cousse et celui de Villemain – non seulement vont mourir, mais, je crois, ils sont mis à mort. C’est évident pour ce jambon sur pattes qu’est le porc de Cousse ; ça l’est moins, certainement, pour le diable de Villemain. Et pourtant la chose est là, peut-être, si on veut bien. Si le cochon coussien prétend avancer vers nous tel un philanthrope – sa mort, il la veut comme une offrande faite aux hommes, qui vont se délecter de ses maigres et ses gras – le protagoniste de Villemain affiche au contraire sa misanthropie, prétend en avoir fait un livre, une théorie. Dans les deux cas, il semble d’abord que l’on accepte sa mort, qu’on lui trouve une destination pour l’un, un soulagement pour l’autre et comme une dernière tentative, réussie, pour expulser cette misère humaine qu’on a toute sa vie observée, conspuée, dont on a ri. Mais quoi qu’en dise ce misanthrope, il se pourrait au contraire que c’est lui qu’on expulse, (comme le cochon de Cousse, on s’en doute bien, sa mort, au fond, ne choisit pas). Cette présence que signifie notre misanthrope est devenue insupportable et cette infirmière, cette Géraldine Bouvier qui lui tient compagnie tout au long du livre, semble finalement ne rien faire quand on veut le débrancher, écourter sa vie, ou bien même de ce débranchement être la main.

Mais cette présence, quelle est-elle, qu’est-ce donc qu’on cherche à expulser ?

« Eh, pépé, on est plus au dix-neuvième… » tonne, lasse, notre Géraldine, à la page 89 de ce Pourceau qu'on vient de lire. Dix-neuvième siècle ou pas, ce qui semble se dessiner ici, se jouer dans ces pages impeccables, comme disent les critiques, c’est que notre monde contemporain, dont le « vieux schnock » ne cesse de dénoncer la vulgarité – tourisme, humanisme facile, mépris de la langue – n’ayant plus que faire de cette misanthropie nécessaire, indispensable, non pas parce qu’il s’agit de ne pas aimer les hommes, son prochain, mais parce que d’abord, ce prochain, on ne peut pas l’aimer tel qu’il est, tel qu’il se présente, avec toute cette vulgarité dont il est en plus, aujourd’hui, fier, qu’il revendique, qu’il assume, cette misanthropie, eh bien, notre monde s’en débarrasse. Tuer notre misanthrope, c’est donc avec lui expulser une bonne fois le vieux monde, celui qui songeait encore par exemple que la pensée, fût-elle la plus négative, la plus acerbe, devait se dire, ne pouvait que se dire dans cet usage ciselé de la langue.

Et donc nous voici, comme je le disais, devant une mise à mort. Et c’est à d’autres livres alors, que j’ai songé, en lisant Villemain.

Je ne sais pas si je tombe juste, il me le dira lui-même ou bien, il faudra que je le lui demande, mais j’ai bien sûr songé à Kafka, en lisant ce Pourceau. Le Kafka de la Lettre au père, mais davantage encore celui de La Métamorphose. Comment ne pas y songer, d’ailleurs, face à ce cloporte qui ouvre le récit, auquel notre misanthrope est confronté et qui est impuissant à se retourner, à retomber sur ses sales petites pattes. Chez Kafka, le protagoniste se transforme en insecte, répugnant, exécrable, qu’il faut absolument expulser ; chez Villemain, le vieux schnock le regarde en face, et c’est devant lui qu’il se retrouve à nouveau, dans les toutes dernières pages, « ce copain » dans lequel il semble se regarder comme dans un miroir, dans lequel donc il voit sa toute prochaine mort, tandis que le cloporte, pour le moment, semble y échapper.

Une des clés pour lire ce livre de Marc Villemain, finalement pourrait nous être donnée par le passage d’un autre récit. Celui de Goran Petrovic, qui écrit ceci, dans Lexique nomade : « Dans la Grèce antique, notamment à Athènes, existait la coutume de choisir une fois l’an deux hommes qui devaient prendre sur eux les péchés de tous et de les mettre cruellement à mort. Ces victimes expiatoires étaient appelées pharmakoi. Le fait étrange, c’est que ces pharmakoi riaient pendant qu’on les menait à la mort. (…) Je me dis que, dans notre civilisation contemporaine, c’est la littérature qui, "au nom de tous", a accepté de mourir. Je me dis aussi que ce rite sacrificiel doit s’accomplir avec force rire et humour. Cela afin de nous détourner de l’idée qu’il s’agit en fait de meurtre ou, mieux encore, de suicide collectif. Et c’est peut-être bien ce que nous avons de mieux à faire : rire, puisqu’il semble qu’il nous ayons là de quoi rire. »

Oui, il me semble qu’on trouve beaucoup de ce qui se dit dans notre Pourceau, dans les lignes qui précèdent : peut-être en effet notre vieux schnock est-il une forme de pharmakoi, qu’on expulse, dont il faut absolument se débarrasser. Et avec lui, c’est notre propre mort qu’on cherche à ne pas voir ; mais c’est aussi cette littérature qui ne peut se faire que dans le travail de la langue ; c’est encore cet amour de l’autre, qu’il faudrait rechercher et dont le chemin de la misanthropie, nécessaire, pourrait ne constituer qu’une première étape : retournée, dépassée, traversée, elle est bien ce véritable humanisme que Villemain, à travers son personnage, évoque plusieurs fois, tandis que notre époque se contente d’un humanisme béat, hypocrite, larmoyant, qui n’est que le masque de l’indifférence ou de la cruauté.

Et voici, on s’en débarrasse donc, de notre atrabilaire ; les humanistes indifférents ou cruels, ceux qui croient « être du côté des belles âmes » le jettent à la fosse, dans cet hôpital :

« Ah oui, parce qu’on est chez les humanistes, là, service public, parcours de santé, accompagnement vers la mort, malade au centre des soins et tout le toutim. Moyennant quoi, on m’isole dans un couloir où même la mort doit se boucher le nez, couvre-feu à dix-neuf heures, bouillie pour chat au dîner et voisine de chambre qui ferait passer Thérèse d’Avila pour un précurseur du cartésianisme. »

Pendant ce temps-là, nous, lecteurs, nous aurons ri ; mais ri de ce rire évoqué par Pétrovic, qui est le masque d’une impuissance devant le déferlement vulgaire du monde. Pendant ce temps-là, notre misanthrope rit encore, pendant qu'on le mène à la mort, tel le cochon de Cousse.

Mais j'y songe tout à coup, et je l'ajoute ici : expulsion, disais-je ; Bernanos ne disait-il pas quelque part à peu près ceci : Le diable, c'est celui qui ne reste pas jusqu'au bout....

Nunzio Casalaspro

/image%2F1371200%2F20240319%2Fob_4ed8d7_banniere-canalblog.jpeg)

/image%2F1371200%2F20240229%2Fob_148676_image-3.jpeg)

/image%2F1371200%2F20240308%2Fob_8a05fe_image-7.jpeg)

/image%2F1371200%2F20240308%2Fob_b8a4fb_image-8.jpeg)

/image%2F1371200%2F20240311%2Fob_b65b9b_image-1.jpeg)

/image%2F1371200%2F20240317%2Fob_cbabfa_ceci-est-ma-chair.jpeg)

/image%2F1371200%2F20240323%2Fob_98f616_ceci-est-ma-chair.jpeg)

/image%2F1371200%2F20240409%2Fob_749b79_capture-d-ecran-2024-04-09-a-15-16.jpeg)