A l'occasion de la parution de son 10ème roman, Anaïs ou les Gravières (aujourd'hui même, aux éditions du Sonneur), voici l'entretien que m'a accordé Lionel-Edouard Martin, tel qu'il parut dans Le Magazine des Livres n° 34 (février/avril 2012).

_____________________

Styliste incomparable, auteur d’une œuvre romanesque et poétique à la fois classique et déroutante, résolument tournée vers la tradition et d’une liberté de forme et de ton où l’on entrevoit le meilleur de la modernité, Lionel-Édouard Martin peut se prévaloir, après une vingtaine d’ouvrages, de la fidélité d’un lectorat passionné qui, s’il grossit livre après livre, n’en reste pas moins constitué de happy few. Moyennant quoi, il est sans doute, de nos grands écrivains vivants, le plus méconnu.

Styliste incomparable, auteur d’une œuvre romanesque et poétique à la fois classique et déroutante, résolument tournée vers la tradition et d’une liberté de forme et de ton où l’on entrevoit le meilleur de la modernité, Lionel-Édouard Martin peut se prévaloir, après une vingtaine d’ouvrages, de la fidélité d’un lectorat passionné qui, s’il grossit livre après livre, n’en reste pas moins constitué de happy few. Moyennant quoi, il est sans doute, de nos grands écrivains vivants, le plus méconnu.

Aussi, alors que les éditions du Vampire Actif (où parut déjà ce roman très beau et très singulier qu’est La Vieille au buisson de roses) viennent de publier un recueil de proses poétiques (Brueghel en mes domaines), ai-je voulu profiter de l’occasion pour le faire mieux connaître des lecteurs.

Je ne me souviens pas en vertu de quel détour ou aléa j’en suis arrivé à le lire, il y a de cela quelques années. Le fait est que j’ai commencé à en parler autour de moi, à offrir ses livres, à les recenser ici ou là, avant que la chance ne me soit donnée de le rencontrer. De cette première rencontre naquit une deuxième, laquelle en engendra d’autres, qui elles-mêmes aboutirent à l’envie de mêler nos pas. Ainsi, de lecteur à critique puis ami, j’ai dorénavant la chance de compter au nombre de ses éditeurs –  au Sonneur, donc, où paraît le magistral Anaïs ou les Gravières. Je dis tout cela afin de lever toute ambiguïté quant au statut du texte qui suit, fruit d’un échange à bâtons rompus plutôt que classique entretien.

au Sonneur, donc, où paraît le magistral Anaïs ou les Gravières. Je dis tout cela afin de lever toute ambiguïté quant au statut du texte qui suit, fruit d’un échange à bâtons rompus plutôt que classique entretien.

Du fait de sa réserve naturelle et d’une réticence à l’exposition, du fait aussi de la relative confidentialité où les grands médias littéraires le cantonnent, nous ne savions jusqu’alors que bien peu de chose de Lionel-Édouard Martin, de cette voix singulière et de cet esprit intempestif. Cela rend son propos ici plus précieux encore.

Entretien avec Lionel-Édouard Martin

Marc Villemain. Vous souvenez-vous, pas nécessairement de votre premier livre, ni même de vos premières lectures, mais de votre premier contact avec la chose écrite ?

Lionel-Édouard Martin. Un peu comme Charles Foster Kane, dans Citizen Kane, meurt avec à la bouche son fameux « Rosebud », peut-être passerai-je l’arme à gauche en murmurant dans mon ultime souffle « la pipe du papa de Pipo. » Cette phrase, mon premier contact avec la chose écrite ? Sans doute pas, j’avais dû, bien avant mes six ans, tâter du journal, déchiffrer vaille que vaille avec ma mère des enseignes d’épicerie, ânonner du papier d’emballage. Mais le véritable apprentissage de la lecture, il est passé, à l’école communale, par cette méthode syllabique où s’apprenait pas à pas la correspondance, complexe en français, des sons et des lettres. Il dut y en avoir bien d’autres avant – la découverte des voyelles, il me semble, avant celle des consonnes – mais encore aujourd’hui j’ai cette phrase qui « dans ma cervelle se promène / Ainsi qu’en son appartement », tel le chat de Baudelaire, et qui « Me remplit comme un vers nombreux. » C’est que, dans son principe, elle fonde ce que je crois être devenue mon écriture, à tout le moins mon écriture poétique : une scansion par les sonorités, une exploration des mondes possibles par les mots générés par les sons. Personne autour de moi ne s’appelait bien évidemment « Pipo », mon père ne fumait pas : cette espèce d’écholalie suggérait qu’il existait quelque part un Pipo dont le papa fumait la pipe, et dont je ne savais rien. C’était plonger dans un imaginaire d’autant plus fertile que, si j’ai bon souvenir, la phrase était illustrée de dessins : on nous montrait Pipo, on nous montrait son père, on nous montrait la pipe de ce dernier, et tout cela, parfaitement discontinu dans ses représentations graphiques, formait, uni par le langage, cette phrase où les « p » se déployaient comme autant de points de soutènement pour constituer ce pont, cette phrase presque octosyllabique, « la pipe du papa de Pipo », jetée comme une voûte sur l’espacement des êtres et des choses. De cette expérience, j’ai gardé cette conviction que la langue est ce qui relie, qu’elle est là pour mettre en rapports. Je n’ai certes pas le talent d’un Leiris pour tâcher de cerner au plus près toutes les implications de ce premier contact avec des éléments graphiques, mais j’ai la presque certitude qu’il a fondé mon engagement, très précoce, dans la littérature.

Marc Villemain. La langue est ce qui relie, dites-vous – question religieuse par étymologie, si ce n’est par excellence. Il n’est d’ailleurs pas un de vos romans qui ne fasse état de ce quasi impératif catégorique, pas un de vos personnages qui n’éprouve le besoin de se caractériser, de se singulariser par la langue : cette vision du monde requiert une diction du monde. Pourtant, ces personnages ne passent guère pour liants, ils sont plutôt bourrus, taiseux, peu ou prou asociaux. Ils se gardent d’une société qui les accable, en vertu peut-être d’une pudeur, d’une humilité, d’une éthique de l’effacement. Est-ce à dire qu’ils optent pour un lien détourné d’avec le monde ? que la langue leur permet de continuer à se sentir membres de la communauté des hommes sans avoir à en souffrir le commerce ?

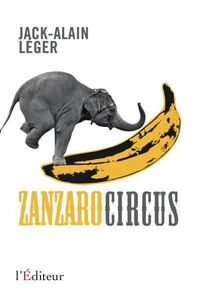

Lionel-Édouard Martin. Mes personnages vivent en effet dans un autre monde que le nôtre – « le nôtre » au sens de celui d’aujourd’hui, j’aurais garde de nous inclure, vous et moi, dans ce collectif. D’une part, leurs histoires se déroulent assez souvent dans des époques antérieures où le « vivre ensemble » était peut-être plus facile ; d’autre part, quand leurs itinérances sont contemporaines, ils sont coupés, ou se sont volontairement coupés, d’un univers qui leur pèse et dans lequel ils ne se reconnaissent pas. C’est qu’ils sont tous, plutôt plus que moins, « conservateurs » – j’emploie le terme sans aucun dessein politique –, et qu’ils n’acceptent pas, ou qu’ils acceptent mal, les évolutions d’une société meurtrie par la modernité, voire par ce qu’on appelle « mondialisation », et dont les valeurs traditionnelles ont été battues en brèche. La plupart ont préféré se murer dans le silence et dans la solitude plutôt que d’affronter le fracas du monde et la foule qui le propage ; parce qu’aussi presque tous, si modestes soient-ils, se sentent investis d’une parole intérieure, essentielle, différente de celle du commun, et qui les marginalise pour les mener, sous des modalités diverses, à la littérature, soit qu’ils écrivent eux-mêmes, soit qu’ils confèrent à autrui la possibilité de transcrire littérairement leur destin – dans mes textes narratifs, il y a constamment, qui traîne, accroché à leurs basques, un écrivain dont ils sont les doubles et les métaphores. Cet écrivain, il s’exprime toujours à la première personne du singulier, au point qu’on pourrait assimiler, n’en déplaise à Proust, le narrateur à l’auteur : j’assume quant à moi pleinement cette identification, et je ne fais que consigner, en tant qu’auteur, ce que je ressens d’une société qui n’est plus celle de mon enfance et où je peine à trouver ma place. Ces propos – qu’on pourra juger pessimistes – n’ont toutefois rien de vraiment original : un Jean Clair, un Richard Millet, un Jack-Alain Léger pourraient aussi bien les tenir, comme les ont aussi tenus les romantiques de 1830 ou les pamphlétaires des années 1900.

Marc Villemain. Si vous prenez soin de prévenir que votre propos est « sans aucun dessein politique », vous n’en arrivez pas moins, non sans esprit de suite, à tancer la « modernité » et la « mondialisation », allant jusqu’à vous référer à une catégorie d’écrivains qui, même en usant d’un nuancier assez élastique, ont souvent donné une traduction explicitement politique à leur conservatisme. Mon intention n’est en aucun cas de vous acculer à une profession de foi d’un tel ordre, mais pensez-vous qu’il soit possible de se sentir aussi peu à l’aise dans son temps sans en tirer de conséquence politique ? Autrement dit : est-il possible, en littérature, de célébrer le passé sans charrier tout un panel d’attitudes ou de jugements politiques ?

Marc Villemain. Si vous prenez soin de prévenir que votre propos est « sans aucun dessein politique », vous n’en arrivez pas moins, non sans esprit de suite, à tancer la « modernité » et la « mondialisation », allant jusqu’à vous référer à une catégorie d’écrivains qui, même en usant d’un nuancier assez élastique, ont souvent donné une traduction explicitement politique à leur conservatisme. Mon intention n’est en aucun cas de vous acculer à une profession de foi d’un tel ordre, mais pensez-vous qu’il soit possible de se sentir aussi peu à l’aise dans son temps sans en tirer de conséquence politique ? Autrement dit : est-il possible, en littérature, de célébrer le passé sans charrier tout un panel d’attitudes ou de jugements politiques ?

Lionel-Édouard Martin. À dire vrai, je m’attendais à cette question – sans pour autant la souhaiter, le chemin risquant d’être d’autant plus ardu que j’éprouve une forte estime, dans leurs expressions littéraires, pour les auteurs cités. Conservatisme, oui, le maître-mot a été dit, mais sans doute convient-il de lui donner le sens que je lui prête. Permettez-moi, pour ce faire, de m’essayer à une pirouette : une des meilleures marques de rillettes qui soit, professant une honnêteté de recette « à l’ancienne », sans adjonction d’aucune matière étrangère à la brave race porcine, si ce n’est quelques épices, appuie son credo gastronomique sur ce slogan : « Nous n’avons pas les mêmes valeurs ». Cela revient à dire que le bon, voire l’excellent, relèverait d’autres temps où la fringale se régalait d’une authenticité de nos jours perdue, et frelatée par divers ingrédients dont la nécessité reste à prouver : une épaisse couche de graisse est un conservateur très efficace, et qui n’a rien d’artificiel. Que je me fasse bien comprendre au travers de cette image quelque peu tarabiscotée : je me sens, comme beaucoup d’autres, l’héritier d’une époque où, me semble-t-il, on ne nous faisait pas prendre des vessies pour des lanternes, et c’est cet héritage qui me garde l’œil ouvert et l’oreille attentive. Je vois, j’entends, je juge, avec mes valeurs, qu’il s’agisse d’expressions artistiques contemporaines ou d’évolutions de la société, et je me sens proche de ceux qui participent de ma vision des choses. Ces derniers, où sont-ils ? – puisque j’ai l’impression que vous m’attendez sur ce terrain : tantôt d’un bord, tantôt d’un autre, il n’y a rien d’absolu dans leur localisation. En ce qui me concerne, il ne serait pas inapproprié de parler d’éclectisme politique, d’où toutefois seraient exclues toutes formes d’extrémisme. Mais je n’ai garde, vous le savez, d’aborder dans mes livres ces questions sous l’angle d’un quelconque engagement de ma part, ne désirant pas empreindre mon esthétique de considérations polémiques qui, à mon sens, n’ont pas leur place dans des romans où c’est l’imaginaire qui doit primer.

Marc Villemain. Je confesse avoir été un peu fourbe, au moins facétieux, en vous entraînant sur un terrain disons plus social, voire politique, que celui auquel vous avez habitué vos lecteurs… Mais je ne pensais pas vous y voir entrer avec un tel entrain ! Comprenez que je ne m’intéresse pas tant à l’éventuelle traduction politique de votre écriture, en effet exempte d’une telle ambition, qu’à ses inévitables corollaires dans l’esprit du contemporain. Car l’ensemble de votre œuvre a quelque chose d’élégiaque : le temps que vous chantez est un temps mort, en tout cas moribond, et, sauf à considérer que la littérature n’aurait sur les esprits d’autres effets qu’abstraits ou esthétiques, on ne peut guère refermer vos livres sans qu’affleure une méditation sur ce que le monde perd en avançant (je ne dis pas en progressant), sur ce qu’il défait dans sa marche même. Je me demandais simplement si vous en aviez conscience, et jusqu’à quel point vous assumiez cette relative asocialité. Ce qui me conduit à interroger cet « imaginaire » que vous invoquez. Vos livres en effet sont de chair et de terre : on y éprouve les duretés de la vie et les injustices de l’existence, les caprices du corps, du vieillissement, du climat, on y souffre (toujours en silence), on y mange (beaucoup) et y boit (presque autant) dans une joie mêlée de solitude, on s’y émeut pour les vieilles pierres et le fragile immuable de la nature, on y commémore la terre ancestrale, celle des aïeux, celle du village ou de la petite communauté. Que pouvez-vous nous dire de cet imaginaire somme toute très tellurique, où ce que nous éprouvons surtout, c’est la densité d’une mémoire ? Bref : comment définiriez-vous l’imaginaire ?

Lionel-Édouard Martin. Je ferais d’abord un distinguo entre l’imaginaire et l’imagination. Si c’est, l’imagination, la capacité de créer des univers, des personnages, ex nihilo, sans la ressource d’un vécu personnel, alors je n’ai aucune imagination – ce que parfois je regrette, même si je doute qu’il y ait tant d’écrivains doués de cette faculté démiurgique : on puise pour écrire toujours un peu de soi-même, du moins me semble-t-il, sans doute à des degrés divers mais à des degrés bien réels. L’imaginaire, à mes yeux, relève d’une autre alchimie : c’est l’aptitude à susciter des souvenirs pour en tisser les fils, les combiner suivant des motifs dont la survenue m’échappe, mais qui ont trait sans doute à l’organisation neuronale de la mémoire. Une image surgit, tirée de je ne sais où, sollicitée par quel inconscient ? qui entraîne des mots qui entraînent des images et des mots, comme un fleuve se gonfle d’alluvions, et toute cette matière va se fondre dans un creuset de thèmes dont, vous avez raison, certains sont récurrents pour ne pas dire obsessionnels – vous les avez clairement identifiés. C’est peut-être cette façon d’en appeler à l’imaginaire, de le tramer, de le résoudre, qui rend aux yeux de mes lecteurs mon « œuvre » (permettez-moi les guillemets) si « cohérente » (de nouveau, oui, s’il vous plait), qu’il s’agisse de prose ou de poésie : on peut, pour les résumer, ramener ces constantes à une relation particulière de la langue au corps, puisque je n’établis guère de différence entre le plaisir des mots et le plaisir des chairs, la bouche étant sans doute, dans mes écrits, l’organe le plus (ré)actif, qu’il s’agisse de parler, de boire ou de manger – jamais d’aimer, vous l’aurez remarqué –, ces trois verbes se confondant, se fondant, dans un rapport charnel au monde, non exempt de volupté, même si mes personnages sont en effet des solitaires hantés par un mal-vivre ou un mal-être. Si tous, à leur manière, peuvent s’identifier à des jouisseurs, à des êtres de désir(s) quelle que soit la façon dont ils habitent leur univers, il n’est pas impossible qu’ils soient tous une projection de moi-même…

Marc Villemain. Je n’ai pas souvenir d’avoir croisé tant de jouisseurs dans vos livres. L’idée de jouissance induit aussi, je dis bien aussi, la recherche d’un plaisir ramassé sur lui-même, dont l’objet même serait d’être consommé, un plaisir pour ainsi dire « gratuit ». N’était la volupté sensuelle, beaucoup de vos personnages ont un mode de relation au vivant que je qualifierai assez aisément de rabelaisien. C’est vrai de leur rapport à la langue, celle qu’ils parlent et dont en effet ils donnent l’impression qu’ils la mâchonnent et la recrachent afin d’en éprouver le suc et d’en jauger les tanins ; et c’est vrai bien sûr de leur rapport aux nourritures terrestres, dont on pourrait presque dire qu’ils les investissent d’un caractère quasi sacré. Or, niché au cœur de leurs plaisirs, persiste un vieux fond de désespérance : si bien que leur plaisir ressemble parfois à un pis-aller. Aussi me suis-je souvent fait la remarque, en vous lisant, que quelque chose en eux se refusait à ce plaisir : qu’ils le prenaient, l’éprouvaient, éventuellement en jouissaient, mais qu’ils le faisaient sans se leurrer, sans se duper eux-mêmes : en s’en sentant vaguement, lointainement coupables. Arrêtez-moi si je me trompe…

Lionel-Édouard Martin. Vous arrêter ? Certainement pas, vous dites mieux que je ne ferais, faute de distance critique, le ressenti de mes personnages. Permettez-moi toutefois de rebondir sur vos analyses : comme il y a, ou comme il y a eu, des gauchers contrariés, peut-être mes « êtres de mots » (j’aime bien les appeler de la sorte) sont-ils des « jouisseurs contrariés », de ces êtres qu’on n’a pas laissé jouir à leur guise et à leur aise de ce qu’ils aiment, au nom de je ne sais quelle nouvelle norme imposée par la société : aussi se sentent-ils gauches, maladroits dans leur vie, coupables (en effet) de leur a-normalité, au point de se révéler asociaux, de refuser de coexister avec leurs semblables. Ils fuient, chacun à leur manière, pour trouver refuge où ils subsisteront mieux. C’est le plus souvent loin du monde, dans une réclusion volontaire, à moins qu’ils ne s’engoncent dans un caractère bourru qui les rend peu perméables aux autres – c’est le cas du marquis de Cruid, dans La Vieille au buisson de roses ; d’autres fois, c’est en fin de compte la mort qu’ils iront habiter, comme Jeanlou dans Jeanlou dans l’arbre, ou comme l’Ernestine de Deuil à Chailly. Vous dites rabelaisiens ? Certains sans doute le sont, tel, dans Vers la Muette, Jean-Bernard Lhermite le bien nommé, ou Lucian, qui ne pensent guère qu’à faire ripaille, mais qui entretiennent avec les nourritures tant liquides que solides un rapport tout intellectuel, très codifié – un rapport de culture – bien loin de celui, plus immédiat, moins chichiteux, d’un Pantagruel ou d’un Gargantua : comme si boire et manger relevaient d’un écœurement si ces deux activités bien complémentaires ne respectaient le cérémonial de la table, et plus généralement ce que jadis on nommait politesse. Métaphore à lire, dans ces attitudes, d’une désespérance – vous n’avez pas tort – face à une société française en cours de déritualisation (alors qu’elle se caractérisait naguère encore par l’abondance de ses rites), où la vulgarité, le sans-gêne, prennent le pas sur l’attention portée à autrui ? Il n’est, au final, pourrait dire plus d’un de mes personnages, de plaisir que dans un certain raffinement, dans des façons d’être, dont la raréfaction contemporaine incite à l’échappée vers la thébaïde…

Lionel-Édouard Martin. Vous arrêter ? Certainement pas, vous dites mieux que je ne ferais, faute de distance critique, le ressenti de mes personnages. Permettez-moi toutefois de rebondir sur vos analyses : comme il y a, ou comme il y a eu, des gauchers contrariés, peut-être mes « êtres de mots » (j’aime bien les appeler de la sorte) sont-ils des « jouisseurs contrariés », de ces êtres qu’on n’a pas laissé jouir à leur guise et à leur aise de ce qu’ils aiment, au nom de je ne sais quelle nouvelle norme imposée par la société : aussi se sentent-ils gauches, maladroits dans leur vie, coupables (en effet) de leur a-normalité, au point de se révéler asociaux, de refuser de coexister avec leurs semblables. Ils fuient, chacun à leur manière, pour trouver refuge où ils subsisteront mieux. C’est le plus souvent loin du monde, dans une réclusion volontaire, à moins qu’ils ne s’engoncent dans un caractère bourru qui les rend peu perméables aux autres – c’est le cas du marquis de Cruid, dans La Vieille au buisson de roses ; d’autres fois, c’est en fin de compte la mort qu’ils iront habiter, comme Jeanlou dans Jeanlou dans l’arbre, ou comme l’Ernestine de Deuil à Chailly. Vous dites rabelaisiens ? Certains sans doute le sont, tel, dans Vers la Muette, Jean-Bernard Lhermite le bien nommé, ou Lucian, qui ne pensent guère qu’à faire ripaille, mais qui entretiennent avec les nourritures tant liquides que solides un rapport tout intellectuel, très codifié – un rapport de culture – bien loin de celui, plus immédiat, moins chichiteux, d’un Pantagruel ou d’un Gargantua : comme si boire et manger relevaient d’un écœurement si ces deux activités bien complémentaires ne respectaient le cérémonial de la table, et plus généralement ce que jadis on nommait politesse. Métaphore à lire, dans ces attitudes, d’une désespérance – vous n’avez pas tort – face à une société française en cours de déritualisation (alors qu’elle se caractérisait naguère encore par l’abondance de ses rites), où la vulgarité, le sans-gêne, prennent le pas sur l’attention portée à autrui ? Il n’est, au final, pourrait dire plus d’un de mes personnages, de plaisir que dans un certain raffinement, dans des façons d’être, dont la raréfaction contemporaine incite à l’échappée vers la thébaïde…

Marc Villemain. Précisément, j’allais relever chez vous ce que je nommerai, sans intention railleuse aucune, une sorte de ritualisme, à tout le moins un goût certain pour tout ce qui peut participer d’une forme de liturgie. Ce pourrait même être une marque symptomatique de vos personnages : leurs gestes, leurs actions, leurs intentions, sont toujours codifiés, soucieux d’honorer une appartenance, une affiliation, une transmission. Persiste dans le moindre recoin de leur existence une sorte de tentation de la gravité. Comme si chaque geste ou chaque parole les engageait. C’est d’ailleurs ce qui les rend si touchants, cet alliage d’émerveillement devant ce que la vie peut avoir de fragile ou de miraculeux, et de prescience de la vacuité de tout. Cette combinaison de gravité ontologique quasi spontanée et de relative nonchalance, voire d’apathie sociale, pourrait éclairer, en partie au moins, cette disposition au rituel, lequel permet d’enrober de sens nos moindres actions. Aussi, j’aimerais vous demander à quoi vous attribuez ce tropisme, à quelle origine, à quelle part de votre vie vous pourriez le rattacher.

Lionel-Édouard Martin. Vous avouerai-je que j’espérais que vous en viendriez à cette question ? – je vous ai certes un peu tendu la perche, mais je suis heureux que vous la saisissiez. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elle me paraît fondamentale – la question, pas la perche ! – pour tâcher de comprendre dans quel contexte ontologique, pour reprendre votre terme, j’écris, ou tâche d’écrire. Même si j’ai beaucoup bourlingué dans ma vie – mais pas autant que le cher Cendrars… –, je crois être, fondamentalement, viscéralement un provincial, comme ont pu l’être à leur manière un Mauriac ou un Giono, un provincial ancré dans sa terre, dans une ruralité qui de nos jours n’existe plus, balayée par le remembrement et l’agriculture intensive. Je suis né dans un « pays » très pauvre – il faut lire les descriptions géographiques et touristiques de Montmorillonnais du XIXe siècle, qui en font un désert couvert de brandes impénétrables où paissent au mieux quelques moutons. Dans un tel contexte, on n’a guère d’histoire, les envahisseurs passent – quand ils passent – en se gardant bien, pas folle la guêpe !, de s’arrêter. C’est ainsi qu’on devient, en 1956, usufruitier d’un patrimoine inaltéré, ou presque, sur lequel le temps n’a guère eu de prise. J’ai vécu toute mon enfance comme on devait vivre autour de l’an mil – quelques automobiles, bien sûr, dans le panorama, pour prendre le pas sur les attelages, mais j’ai connu les chars à bancs, à défaut des calèches, et les chevaux tirant l’araire dans les labours. Cette existence était, comme elle l’était au Moyen Âge, scandée par des rites païens autant que catholiques – des fêtes, des foires, des assemblées –, par une gestuelle de haute antiquité – on en trouve l’illustration dans les miniatures des Très Riches Heures du duc de Berry qui datent de 1410. C’était ainsi de toute éternité, il n’y avait pas lieu d’y rien changer. Les années 1960, 1970 sont venues bouleverser, à tort ou à raison, cet ordre invétéré où tout s’accomplissait suivant une routine fermement établie, mais j’ai vécu toute mon enfance, j’y insiste, dans cette continuité des âges qui rythmait les jours, les semaines, les mois et les saisons, où le dimanche on allait à la messe – à celle d’avant Vatican II – moins pour la messe elle-même que peut-être pour le faste qui l’entourait, balancements d’encensoirs, grandes orgues, flopées d’enfants de chœur en aube et de séminaristes. La messe en latin, langue de rituels s’il en est, où je m’égosillais parfois – mon arrière-grand-tante était choriste, et je l’accompagnais à la tribune pour piailler avec elle de ces chants auxquels personne ne comprenait rien sans doute, ou pas grand-chose, mais qui, venus du fond des siècles, travaillaient en profondeur cet imaginaire dont je vous ai parlé, et qui le travaillent encore aujourd’hui. Sans compter tout le reste, les travaux des champs, en particulier, où les paumes s’engageaient dans des techniques vieilles comme le monde, où les corps épousaient des attitudes immémoriales, où tout était conservé, et comme sacralisé par ce conservatisme. Ce sont là, je crois, les origines de ce tropisme que vous évoquez, dont je suis bien incapable actuellement de me défaire – et dont possiblement je ne souhaite pas non plus me défaire.

Marc Villemain. Vous mêlez dans votre littérature une mémoire propre, intime, celle de ce Haut-Poitou qui vous a vu grandir, celle de vos communautés d’appartenance, et celle, finalement, d’un humain sans âge, immémorial, un humain, si j’ose dire, prototypique. Ce qui, en effet, vous accointe à l’humanisme, au souci conjoint d’honorer la part immuable de l’homme et de saluer son irréductible particularité. De là sans doute découle que vous vous acharniez à dépeindre des mondes, si ce n’est perdus, du moins oubliés. Vous parapheriez, sans déplaisir je pense, ce mot d’André Blanchard : « Si se souvenir n’est pas souffrir, n’écrivez pas. Il y a la vie pour ça. » Sur un plan strictement littéraire, toutefois, et alors que vous avez écrit déjà une vingtaine de livres, vous arrive-t-il d’éprouver le besoin, l’envie, la curiosité, de lâcher un peu de lest ? de laisser au passé le soin de rejoindre l’histoire ? d’aller chercher ailleurs qu’en votre mémoire l’occasion ou le ferment d’une autre littérature ? Je le dis sans spécialement l’attendre ou l’espérer, mais en m’interrogeant sur ce que pourrait être l’œuvre à venir de Lionel-Édouard Martin : poursuivra-t-elle, par principe ou nécessité, ce travail d’excavation, de ressassement de la mémoire intime, ou prendra-t-elle la clé des champs, s’aventurera-t-elle sur des terres qui vous seraient moins familières, moins familiales, sur des terrains de jeux autres que ceux de votre enfance… ?

Lionel-Édouard Martin. Jacques Josse, dans un article qu’il a bien voulu consacrer à mon Dire migrateur, écrit en substance que si mes romans sont ancrés dans mon terrain natal, ma poésie vogue le plus souvent sous d’autres cieux : rien sans doute n’est plus vrai – même si quelques-uns de mes textes narratifs – Corps de pierre, Vers la Muette, sans parler bien sûr du Tremblement – mènent aussi le lecteur au Brésil et dans cette Caraïbe insulaire où j’ai pris mes quartiers depuis une grosse dizaine d’années. On pourrait s’interroger sur cette partition géographique – et j’ajouterai historique – des genres auxquels je me prête, et j’ai peut-être une piste : le poème, du fait de sa relative brièveté, n’a pas lieu de susciter autant que le roman cet imaginaire que j’ai tenté de définir plus haut – même si, d’évidence, il obéit aux mêmes principes d’écriture, fondés sur la dynamique de la scansion ; mais, le plus fréquemment, le poème s’arc-boute sur la chose vue, rencontrée, dans un mouvement de l’œil qui la saisit dans son instant, dans l’émotion du moment présent : ce qui compte alors, c’est le lieu, c’est le temps de la vision, de la captation sensorielle dont les mots vont jaillir : or je vis dix mois sur douze en Caraïbe, loin de ces lieux d’enfance où je ne retourne guère qu’en été. Dès lors : oui, cette (ré)partition s’explique et prend du sens

Maintenant : m’est-il possible de m’appuyer sur mon environnement actuel pour écrire non plus des poèmes mais des textes narratifs ? Comme je l’ai dit ci-dessus, je l’ai fait dans certains de mes romans, mais toujours, au final, dans le souci de relier par le langage mes deux mondes, l’ancien et le nouveau, de les abouter vaille que vaille par l’entremise d’un narrateur ressortissant aux deux rives, et dans un esprit de continuité spatio-temporelle. Dire, alors, « il », moi l’îlien, pour couper le cordon ombilical ? Mais suis-je assez étranglé, pendu, pour vouloir le faire ? Ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui j’ai l’impression d’être parvenu au bout d’un système – le mien –, et qu’il me faut me renouveler sous peine de ne plus écrire. Aller vers quoi ? Peut-être des textes plus réflexifs, plus en prise avec notre époque, des sortes d’essais poétiques ou un journal au jour le jour – dont mon Brueghel en mes domaines pourrait bien se révéler la première déclinaison (rosa, rosa, rosam…).

Marc Villemain. Ce qui nous ramène à votre écriture, à votre style. Lequel parvient à résoudre une équation qui n’est pas loin, pour un écrivain, de représenter le Graal (j’en sais quelque chose.) Je m’explique. Par bien des aspects, l’on pourrait vous apparenter à un « classique. » Votre écriture, très tenue, poncée, dont le moindre détail est poli, d’un lustre que l’on dirait presque maniaque, atteste un sérieux digne de la grande littérature, sans même parler, si vous me passez cette allitération, d’un luxuriant lexique, dont le moins que l’on puisse dire est qu’il prend l’air du temps à rebrousse-poil. Qui plus est, vous êtes latiniste, ce qui ne gâche rien. Pourtant, il suffit de vous lire sur quelques lignes pour observer combien cette écriture se règle aussi sur une énergie très mobile, une syntaxe et une ponctuation rétives à toute linéarité, pour ne pas dire allergiques à un certain impératif de lisibilité, votre phrasé engageant un rythme interne qui pourrait évoquer le contretemps tel qu’on le pratique dans le jazz – je songe là un jazz écorché, accidenté, en partie imprévisible, à l’image d’un chorus de Coltrane, du jeu très ponctué d’un Ahmad Jamal ou, plus proche de nous, d’un Portal. Bref, pour le dire d’un mot, votre classicisme est travaillé, taraudé, sali par une construction bien plus moderne qu’il n’y paraît. Ce n’est pas par hasard que j’évoquais Rabelais, dont vous me semblez aussi être un lointain héritier – et j’ignore, disant cela, si la chose vous agrée. Pas seulement parce qu’on ripaille dans vos textes, et goulûment, c’est bien la moindre des choses, mais parce que, comme lui, vous mêlez, dans un même mouvement, l’érudition et le parler populaire, la révérence aux anciens et le plaisir potache au dialecte et à l’argot, enfin bien sûr parce que vous nous ramenez sans cesse à quelque chose d’organique.

Lionel-Édouard Martin. Classique ? Encore faudrait-il s’entendre sur le terme, qui se réfère à la petite bande du XVIIe – vous savez ? « la Corneille, perchée sur la Racine de La Bruyère, Boileau de la Fontaine Molière » – aussi bien qu’à son esthétique en rupture de baroque, et à l’accord des préceptes stylistiques de Malherbe. On a été sévère avec ce vieux bonhomme, au motif qu’il a voulu dégasconniser la langue française, la débarrasser de toutes les turbulences dialectales du XVIe siècle, et sans doute peut-on lui en vouloir, oui, de ces excès tracassant le lexique. Mais c’est oublier ses autres exigences, qui touchent à la musicalité du vers et de la phrase (entre autres la condamnation de l’hiatus et des cacophonies, l’interdiction dans la prose des structures rythmiques du vers) – qui concernent le dressage, donc, de l’oreille. Si mon écriture est « classique » pour partie, c’est bien, me semble-t-il et en toute humilité, parce qu’elle s’efforce d’appliquer ces règles d’harmonie qui sont de mise dans toutes les grandes œuvres françaises et qui traversent, jusqu’à une époque récente, le style de tous nos « meilleurs » écrivains – on ne lit plus guère (et on a bien tort car c’est un livre magistral), Le Travail du style, d’Antoine Albalat, qui le montre avec pertinence. Il y a donc ce parti pris, que je développe, à rebours de nombre de nos contemporains, dans des phrases plutôt longues, qui ne vont pas sans faire achopper le lecteur, vous avez raison – mais ce serait trop facile, aussi bien, de le faire gambader sur de la cendrée : le cross country se révèle plus spectaculaire et sollicite les muscles plus hasardeusement qu’une course bien lisse, bien nette, sur du plat. Si j’aime le propre du classicisme, j’aime aussi la boue soudaine, moi, la flaque intruse, l’obstacle imprévu, le mélange des genres – la salissure, oui, déboulant sur la page candide, l’inopinée maculation : ce qu’on appelle le burlesque, cet avatar littéraire du baroque, qui prend à contretemps l’attendu, qui botte en touche quand on se figure le voir tirer au but. À mon sens, l’agrément d’un style, c’est l’inouï, la surprise, qui stoppe la marche pépère, méduse l’œil, l’oreille, à un moment de leur parcours : en musique, l’appogiature, cette note fortement accentuée qui appuie, dissonante, narquoise, sur la tête de l’accord dont elle retarde l’émergence convenue, produisant un effet de syncope – comme si on était, d’un coup, à côté du rythme, comme si, d’un coup, le rythme suffoquait (ce rythme marqué, en écriture, par la ponctuation, qui joue, vous avez raison, dans ma prose un assez grand rôle en lui imposant une scansion particulière). Vous faites référence au jazz ; c’est une référence très à propos, même si je n’en écoute, à tort probablement, plus guère aujourd’hui : mais je me sens proche, sans vouloir pour autant les imiter, des écrivains qui s’en réclament, de Céline, de Christian Gailly, de Jean-Marie Dallet, d’Aziz Chouaki (dans son théâtre) – beaucoup plus proche de ces écharpilleurs de rythme que de ces auteurs à la prose sans relief, englués dans la seule narration quand à mes yeux – et à mes oreilles – la littérature, c’est une affaire, avant tout, de style, c'est-à-dire, pour en donner ma propre définition, d’irruptions de brisures dans une continuité.

Marc Villemain. Ce qui achève, n’est-ce pas, de vous installer dans le camp des classiques… Mais venons-en maintenant, si vous l’acceptez, à des considérations plus immédiates. Ceux qui vous croisent emportent avec eux une image de vous, pardonnez-moi l’expression, un peu vieille France. Je veux dire par là que ne sera guère surpris de vous rencontrer celui qui vous lit : en sus de vos inclinations littéraires et artistiques, vous avez les manières de vos personnages – une certaine façon de vivre à côté du temps, une certaine désuétude narquoise, ce même goût du travail bien fait, cette expression tout à la fois érudite et joviale, cette réserve aussi. Et pourtant. La réalité est aussi, vous l’avez rappelé, que vous avez voyagé, bourlingué, que le terroir, s’il est l’humus où s’irrigue votre œuvre, relève plus d’une mémoire sensorielle et spirituelle que d’une fréquentation quotidienne, enfin que, si vous connaissez le latin d’église, vous n’en êtes pas moins pratiquant de l’ultra-moderne solitude, comme dirait l’autre, je veux parler de l’Internet littéraire ou des réseaux sociaux de type Facebook. Il ne s’agit pas ici de discuter les commodités de la chose, les possibilités qu’elle offre à un écrivain (mais aussi à un éditeur, à un libraire, à tout autre acteur) de diffuser ses travaux ou de se faire connaître, mais d’en profiter pour interroger le fonctionnement, les us et coutumes, l’évolution du milieu littéraire. Tout cela constitue-t-il, selon vous et pour aller vite, un simple outil (de type promotionnel, par exemple), ou pensez-vous que s’y redéfinit l’antique répartition des forces, ou a contrario que de nouveaux académismes pourraient s’y faire jour et supplanter les anciens, bref que s’y élabore aussi, nolens volens, un certain avenir pour la critique, l’édition, la culture littéraire ?

Lionel-Édouard Martin. Moi, vieille France ? Allons donc, il m’arrive, l’été, de tomber le blazer et de porter des polos col déboutonné – c’est dire ! Et je vous certifie que je ne roule pas en Juvaquatre décapotable, comme le marquis de Cruid dans la Vieille au buisson de roses, vous confessant toutefois que je rêve depuis toujours de conduire une Traction avant – mon côté chef de gang, mettons. Mais rangeons-nous des voitures, puisque vous voulez me faire parler des TIC et spécifiquement de l’Internet. De ce dernier, j’ai l’usage de tout un chacun, banal, auquel s’ajoutent ceux des écrivains dont nous sommes, vous et moi, comme pas mal d’autres. Instrument de promotion, bien entendu – même si je laisse à mes éditeurs, pudiquement, le soin de ce travail : j’y répugne, je ne sais pas faire, j’ai l’impression d’embêter les autres comme on m’embête à m’appeler au téléphone dans l’alléchant dessein de me vendre des fenêtres à double vitrage ou des contrats d’assurance-vie. Et ils y réussissent, mes éditeurs – je pense en particulier à Tarabuste, à Soc & Foc, au Vampire Actif –, et à bon compte, commercialisant directement leurs titres, sans intermédiaire, et en retirant de suffisants profits ; ce qui leur permet de procéder à de tout petits tirages, mais fortement rémunérateurs, et de disposer d’assez de capitaux pour publier, non pas ce qui se vend beaucoup, mais ce qui leur plaît et qui relève de leur niveau d’exigence. C’est un point nodal, j’en suis convaincu : de même que l’avenir d’une certaine agriculture, extensive et de qualité, respectueuse du consommateur, passera par la vente en direct de sa production, de même l’avenir de la littérature, d’une certaine littérature, artisanale, longue en bouche, de haute graisse, passera-t-elle par les mêmes circuits de distribution que l’Internet favorise grandement.

Là, je parle des livres de papier, fleurant bon la cellulose, pesant leur poids de Centaure Ivoire ou d’Olin Smooth. Le livre électronique (tel que l’édite et le promeut publie.net, par exemple) relève quant à lui d’un tout autre sujet, puisqu’il touche au concept-même du livre, appelé à développer d’autres formes que celles actuelles, par le tissage de liens, de renvois à des sites, qui rendront peut-être un jour caduque la description – c’était, dès 1928, peu ou prou le projet de Nadja, par le recours à la photographie ; cela au profit d’autres choses encore à définir, qui, probablement, relativiseront la notion d’auteur en agrégeant à l’écrivain principal d’autres créateurs – en constituant des galaxies d’écriture, en aménageant des espaces de collaboration. Dans cet avenir tel que je le considère, la critique, quelle que soit la nature, réelle ou virtuelle, des livres recensés, jouera comme aujourd’hui le rôle déterminant du prescripteur, auquel s’ajoutera celui, de nos jours presque inexistant dans la presse « papier », dévolu au bouche à oreille et à l’interactivité.

Tout cela – édition, diffusion, critique… – me persuade que l’on avance à grands pas vers l’établissement de communautés littéraires d’un genre nouveau. Faut-il s’en plaindre ? Je pourrais mitiger ma réponse, du froid, du chaud, du oui, du non ; mais le système actuel a suffisamment dégradé, me semble-t-il, la littérature pour qu’on ne puisse espérer qu’en retirer du mieux.

Marc Villemain. Permettez que je termine sur une note un peu plus personnelle, libre à vous de la commenter : un soir que nous dînions, vous avez eu un mot pour regretter qu’aucun critique n’ait jamais relevé que vous, « enfant de Marie », étiez aussi un « écrivain catholique. »

Lionel-Édouard Martin. Quelle belle mule du pape vous faites ! Quelle mémoire, et quelle adresse à décocher le coup de pied traître ! – Il est vrai que, sauf respect, nous sommes, vous et moi, deux baudets du Poitou… Un « enfant de Marie », c’est un enfant qui, pour diverses raisons, a été consacré à la Vierge. Je l’ai été dès mes deux ans – et je le suis toujours, n’ayant pas abjuré : une vilaine primo-infection qui m’avait pris les poumons – « le poumon, le poumon, vous dis-je ! », possiblement à jouer parmi les crachats d’un vieux tuberculeux de nos voisins, c’est du moins ce qu’on suppose dans la mémoire de ma famille. Médecins, spécialistes de tout poil, bien sûr, appelés à mon chevet ; mais deux précautions valant mieux qu’une, un recours à la protection mariale ne risquait pas de nuire à mon rétablissement. Donc : consécration à la mère de Jésus, laquelle, dans ma sous-préfecture d’enfance, a censément accompli quelques jolis miracles, levant en particulier les crues de la Gartempe, notre cours d’eau local aussi capricieux que les biquettes de ma grand-mère. Intercession divine ? Efficacité du traitement ? Toujours est-il que je m’en suis sorti – sans doute pour avoir le plaisir, aujourd’hui, de gentiment converser avec vous…

« Écrivain catholique », me demandez-vous ? Cela mérite une mise au point, et j’ai peut-être été rapide, le bourgogne aidant lors de ce fameux dîner – et fameux –, dans la formulation de ma pensée. Dans aucun de mes livres je n’ai fait l’apologie de la religion, ni même n’en ai développé les aspects sous forme de théorie : sans doute n’en éprouvé-je pas la nécessité, eu égard à l’économie de mes « romans » (appelons-les comme ça), même si je ne répugnerais pas à le faire, quitte à ce que les « bien pensants » crient haro sur le… baudet et à marginaliser encore un peu plus la vieille bête. Toutefois : mes textes sont imprégnés de ce que j’appelle la « mythologie christique », de références aux épisodes à mes yeux les plus saillants et les plus poignants des Évangiles, tels que celui de la Pentecôte – c’est très évident dans La Vieille au buisson de roses, dont une des scènes principales est directement inspirée par l’avènement du « don des langues » –, tel que celui du chemin de croix, tel que celui de la résurrection. Maintenant, je vous sens titillé par la question du « pourquoi ? » – à moins que ne me trompe ? Non ? Je m’en doutais bien ! Comme je vous l’ai dit plus haut, mon enfance a été corsetée par une éducation catholique – assez lâche, malgré tout, et tempérée dans ses resserrements par l’agnosticisme goguenard de mes deux grands-pères. Du côté de mes « femmes » – j’ai vécu toute ma prime jeunesse entouré de femmes, ma mère, mon arrière-grand-tante, ma grand-mère maternelle, une de mes tantes… –, il en allait différemment, et à demeurer dans leurs jupons – vous pensez, un enfant maladif et malade ! –, je me suis empreint de leur foi souvent naïve et de ces rituels évoqués ci-dessus – qui m’ont, dans leur magnificence, profondément marqué. Ceci – je dis : cette imprégnation lyrique de la chose religieuse – sans doute explique cela. Il paraît qu’ « on ne guérit pas de son enfance » : à cette aune, je dois être un souffreteux, un valétudinaire-né, traînant mon infirmité congénitale jusque dans mon âge adulte… Mais rassurez-vous, si jamais vous vous inquiétez : je me porte comme un charme, et la maladie qui m’affecte est cette « maladie d’amour » dont on sait, quoi que l’on pense de la chansonnette, qu’« elle court dans le cœur des enfants de sept à soixante-dix-sept ans. » Simplement, j’ai commencé plus jeune, comme enfant de Marie – et voilà bouclée la boucle…

/image%2F1371200%2F20240319%2Fob_4ed8d7_banniere-canalblog.jpeg)

/image%2F1371200%2F20240409%2Fob_749b79_capture-d-ecran-2024-04-09-a-15-16.jpeg)